バナナに殺されかけている、彼の名前は マーク・セガランド。

一見、ただのひょうきんな外国人に見えますが、、、

実は34年も前に来日し、茨城県水戸市の高校で英語を教えていた元高校教師なのです!

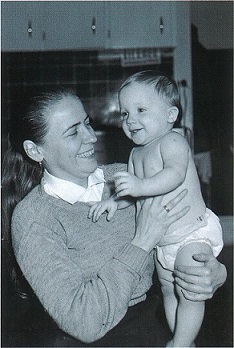

おいたち

1959年アメリカ・オハイオ州で誕生したマーク先生は

家族の愛情を一身に受けながら、スクスクと育ちました。

高校卒業後、デンマークへ留学したのをきっかけに、ヨーロッパやアジア各国を旅して、世界にはいろいろな価値観や思想・文化があることを知りました。

転機が訪れたのは1982年。

日本の文部省(当時)が募集していたイングリッシュフェロー(日本の学校で英語を教えるネイティブスピーカーの先生、今のALTのような存在)に軽い気持ちで応募したところ、なんと合格してしまったのです!

日本にはまだ一度も行ったことがなく、よく知らない国だったので若干の不安はありましたが、せっかく合格したので意を決して行くことにしました。

来日、そして孤独な日々

茨城県教育委員会に派遣され、水戸市を担当することになったマーク先生は水戸で一人暮らしを始めました。

今でこそ訪日外国人2000万人を達成するなど、たくさんの外国人が訪れる日本ですが、当時は外国人なんてほとんどいませんでした。特に水戸には自分以外の外国人はただの一人もいなかったのです。

街を歩いていると、「外人だ!!」と子供たちに指をさされて笑われるのは日常茶飯事。近づいてきた見知らぬ人にサインを求められたり、「写真撮らせてくれ」と言われたり、まじまじと顔を見ながら「目がビー玉みたい!」と笑われたり、、、とにかく好奇な目で見られる毎日でした。

外国人が珍しいのだから仕方がないと割り切っていましたが、やはり寂しい気持ちになりました。

床屋に行った時、他のお客さんのカルテはあるのに、自分のだけは見つかりませんでした。前にも来たことあるのに変だと思っていたら、見つかったカルテには名前ではなく、「外人」と書かれていました。

ピザ屋に行った時には自分の顔を見るなりレジにいた店員が2人共奥に消えて行きました。何をしているのかと覗き込んでみると、ジャンケンをしていました。そして負けた方の店員が注文を取りにきたのです。

彼らも悪気があってそんなことをしたわけでは無いと思います。

ただ、彼らは日本語しか話せず、自分は英語しか話せなかっただけなのです。

外に行っても寂しい思いをするだけなので、家でテレビを見ることが多くなりました。そこで一番初めに覚えた日本語は「シンハツバイ」でした。

当時は各メーカーが新しい商品を作っては、「新発売!」というCMをたくさん流していたのです。

行われていた英語の授業に衝撃!

イングリッシュフェローとして正式に配属が決まり、いよいよ英語教員として働くことになりました。

毎週月曜日は茨城県庁にある教育委員会に出社して事務作業、火曜日から木曜日は高校で生徒たちに英語を教え、金曜日は高校の先生たちに英語を教える、というサイクルで勤務することになりました。

実際に高校に行って驚いたのは、当時の日本人英語教員で英語が満足に話せる人がとても少なかったことです。

それもそのはず。彼らでさえ、実際に外国人とコミュニケーションをとったことがほとんど無かったのです。

マーク先生が簡単な英語で質問をしても、英語教員たちは「うーん」とうなづきながら苦笑いしているだけ。

あまり英語が通じていませんでした。

また、行われていた授業にも驚きました。

それは日本語で説明された英文法を覚えたり、英語の意味を日本語で書いて暗記するなど、英語の授業なのに使っているのはほとんど日本語だったからです。

英語はコミュニケーションのツールだから、実際にコミュニケーションをとりながら覚えるのが当たり前・・・と思っていたので、衝撃的でした。

しかも座学で、読み書き中心。

"dance" と発音しながらイスに座っている生徒たちの様子はあきらかに不自然に感じましたし、本当につまらなそうに授業を受けていたことが、とてもショックでした。

自分が教える時は実際に体験させながら、コミュニケーション重視の英語を教えよう。そう強く思いました。

これがマーク先生のモットーである "Learning by doing." のはじまりです。

マーク先生はとにかく生徒たちが自分の口で英語を話すこと、そして何より英語の授業を楽しんでくれることを一番に、オリジナルの授業を考えました。

例えば、当時最も人気のあったビリー・ジョエルの歌の歌詞を虫食いにして黒板に書き、実際に歌を聴いて何と歌っているのか?をクイズにしたり、

みんなで円形に座ってボールをパスして、ボールを受け取った人が投げた人に英語で質問するゲームをしたり、

連想ゲームや伝言ゲームなども英語でやってみると、とても盛り上がりました。

いきなり英語で話せと言われてはじめは難色を示す生徒もいましたが、コミュニケーションに必要な英語はほとんど中学校で習っていて、ただ彼らは話そうとしたことが無かっただけなのです。

実際にやってみると、片言ながらみんな英語でコミュニケーションを取ることができました。

自分が英語を話していることに慣れてくると、生徒たちは英語で話すことを楽しんでくれるようになりました。

英語の楽しさを知った生徒たちは、廊下で会うと英語で挨拶してくれたり、職員室に質問しにきてくれたり、他のアーティストの洋楽を聴いて歌詞の意味を調べてみたり、とにかく積極的に英語に関わろうとしてくれました。

そんな生徒たちの姿を見て、少なくとも彼らが英語を好きになってくれたように感じました

日本の文化に触れ、日本が大好きに

ある日、茶道部の生徒が部活に誘ってくれました。

<>「私たちが英語を勉強してるんだから、先生も日本の文化を勉強しましょ!」ということでした。

お茶を飲むと聞いていたので、テラスでの優雅なティータイムを想像していたのですが、実際に連れて行かれたのは狭い和室でした。

しかし凛とした静けさの漂う、その和室の独特の雰囲気にマーク先生は心が穏やかになるのを感じました。

着物を着て、客人を和室に迎え、湯を沸かし、お茶を点て、振る舞う。

人をもてなす為だけに、このような作法を考えついた日本人の「おもてなし」の精神に、すっかり心惹かれたのでした。

日本の文化に興味を持ち始めたことを知った教育委員会の先生が、今度は尺八を勧めてくれました。もともとヴァイオリンをやってたので音楽は大好きでしたが、自然に生えている竹を削っただけで作られるシンプルな楽器にすっかり魅了されました。

そして、静かなところで尺八を吹くと集中力が増し、その美しい音色が茶道のように心を穏やかにしてくれるのを感じました。

尺八の先生に弟子入りすると、たくさんの仲間ができました。

尺八を習いにきた外国人が珍しかったということと、その頃には少し日本語も話せるようになっていたので、みんなとすぐに仲良くなれました。

いろいろな演奏会にも誘われ、一緒に尺八を吹くのはとても貴重な経験になりました。

そうして仲間たちと切磋琢磨していくうちに、どんどん上達し、ついには "指南" になることができました。

仕事の都合でそれ以上続けていくことが出来ませんでしたが、日本が大好きになり、今でも日本で暮らしているのは、 "尺八" とそこで出会った人々がキッカケだといっても過言ではありません。

言葉の壁をなくすために

日本に来たばかりの頃は、日本が大嫌いでした。

一日も早くアメリカに帰りたいと、毎日思っていました。

でもそれは、日本語が話せずに、日本の人々が考えていることを理解できなかっただけなのです。

日本語がわかるようになって、日本のことを知れば知るほど、日本のことが大好きになっていきました。

「言葉の壁」は、それほど大きなものだったということです。

逆に言葉さえ伝われば、きっと世界中の多くの人々がお互いを理解できる。

そう確信しているマーク先生は、

これからも誇りをもって日本の子供たちに英語を教えていくつもりです。

おしまい。